Te escribo desde un lugar donde el techo no se abre y el pan todavía se compra con la calma de lo cotidiano, donde el agua corre por los grifos como si fuese un derecho natural y no un privilegio arrancado, y por eso mismo cada palabra que pongo sobre el papel nace herida, llega cansada, llega tarde, llega con vergüenza. Te escribo para pedirte perdón y sé que la disculpa no levanta ruinas ni devuelve a los muertos, pero necesito pronunciarla para no seguir siendo cómplice del silencio que te rodea.

Perdóname porque mis manos han sido frágiles frente al peso de tu dolor, porque me acostumbré a la comodidad de pensar que la distancia me eximía de la responsabilidad, porque he aceptado en mi vida la comodidad de la pasividad y en esa comodidad me volví pieza muda de una maquinaria que mata. He comprendido tarde que la indiferencia no es inocente, que la pasividad no es neutral, que ambas son las formas más suaves y al mismo tiempo más crueles de colaborar con los verdugos.

Mientras tú buscabas pan, mientras tu cuerpo aprendía la lección amarga del hambre, las grandes potencias del mundo seguían midiendo la vida en cifras de mercado, seguían calculando contratos de armas y de energía, seguían vistiendo con diplomacia el despojo. Tus huesos flacos fueron anotados en informes con el nombre de desnutrición aguda, estadísticas frías que caminan por los pasillos de las oficinas internacionales mientras tu vientre vacío se abría como una herida que nadie quiso cerrar. Y en ese vacío no solo estuvo la mano de quien dispara, estuvo también la mía, que se dejó adormecer por la propaganda, que aceptó las prioridades del poder económico, que creyó que lo inevitable era inevitable.

Las leyes internacionales pronunciaron su voz solemne y escribieron órdenes de protección, pero esas palabras se quedaron atrapadas en salones de mármol y no llegaron a tus calles, no llegaron a tus refugios improvisados, no llegaron a tu mesa vacía. Lo que sí llegó fue el rugido de los drones, el estallido de los misiles, la sombra que no deja dormir. Y yo, que debería haber sentido esa voz como un mandato, me limité a mirar con la frialdad de quien cree que la justicia se cumple sola, como si no necesitara del empuje de millones de conciencias despiertas.

Los hospitales, que debían ser templos de vida, se volvieron corredores de muerte. Lo escribieron los informes con su estilo distante, mencionaron incubadoras apagadas y pacientes evacuados con sondas aún en el cuerpo, pero esas frases no me golpearon como debieron. Las leí como quien lee un artículo cualquiera y seguí mi día, como si no fueran sobre ti. Ahí estuvo mi culpa, en la normalidad con que acepté el horror, en la facilidad con que convertí tu tragedia en parte del ruido cotidiano.

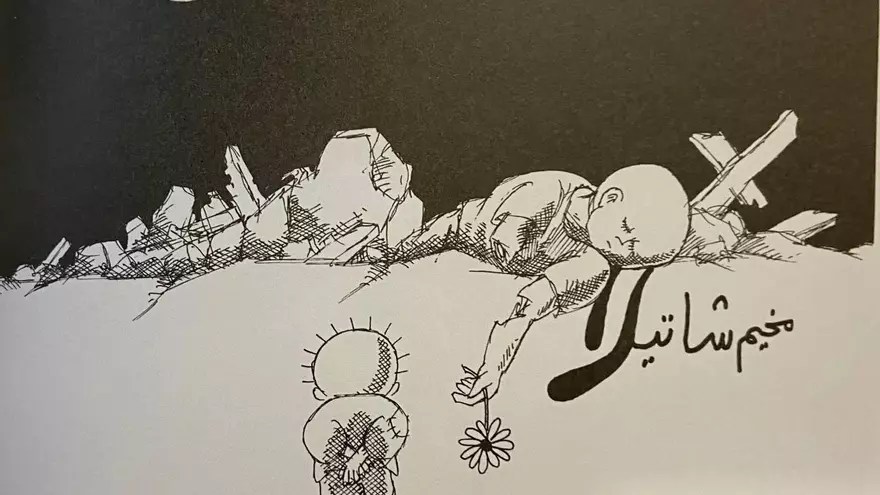

En medio de ese ruido, hubo voces que suplicaron auxilio y que nadie alcanzó a responder. Voces de niños atrapados en coches perforados, voces de familias que llamaron al rescate y recibieron solo silencio, voces que se apagaron bajo los escombros. Cada una de esas voces me acusa, porque mientras gritaban yo estaba sentado frente a la pantalla, dejando que la urgencia se diluyera en la marea interminable de noticias.

Pienso también en quienes quisieron contar tu historia con cámaras y cuadernos, periodistas y médicos que se convirtieron en blanco, algunos alcanzados por la práctica atroz de atacar una segunda vez para borrar también la esperanza de rescate. Vi esas imágenes y pensé, por un momento, que eran parte inevitable de la guerra, cuando en realidad eran crímenes contra la humanidad, piezas de un genocidio que el poder trata de maquillar con eufemismos. Y yo, con mi pusilanimidad, les permití que lo lograran, porque no grité lo suficiente, porque no interrumpí mi vida para detener aunque fuese un hilo de esa maquinaria de muerte.

Tu rostro, que no conozco, está oculto entre las ruinas y los informes, pero lo siento cerca, lo siento como un espejo que me devuelve mi propio fracaso. El genocidio que te envuelve no solo se comete con bombas, se comete también con el silencio de millones, con la pasividad de quienes aceptan la narrativa del poder, con la indiferencia de quienes consumen el horror como espectáculo. Yo soy parte de ese mundo que se acomoda, de ese mundo que prefiere mirar hacia otro lado para no incomodarse, y por eso te pido perdón con vergüenza y con rabia contra mí mismo.

No te ofrezco consuelo porque sé que no lo hay, pero me niego a seguir siendo espectador. Lo poco que tengo es esta voz que ahora se vuelve testimonio y denuncia, esta voz que se empeña en no olvidar. No quiero que tu rostro se pierda en las cifras, no quiero que la fatiga moral siga siendo más fuerte que tu voz, no quiero que el futuro se escriba sin la memoria de tu sufrimiento.

Si alguna vez estas palabras te alcanzan, que sea porque el ruido de la guerra ha cesado, porque la escuela ha vuelto a abrir, porque una pelota rueda por un patio reconstruido, porque tu madre canta sin miedo. Y si nunca te alcanzan, que al menos sirvan para agrietar el muro de indiferencia que sostiene a los poderosos, que al menos sean un recordatorio de que hubo quienes se negaron a callar.

Perdóname por llegar tarde, niño que aún no conozco. Perdóname por haber sido cómplice con mi silencio. Perdóname porque mientras tú morías de hambre, yo comía sin pensar, porque mientras tú corrías bajo las bombas, yo dormía bajo un techo seguro, porque mientras tú pedías auxilio, yo miraba programas de televisión. Que esta carta sea circular como la historia de mi culpa y de mi despertar, que cierre en el mismo punto donde abrió, que diga otra vez la palabra que debo repetir hasta el cansancio.

Perdóname, pues el fracaso de la humanidad es un hecho que se registra a diario en forma genocidio.

-Fabricio Muñoz

Deja un comentario