Por Fabricio Muñoz

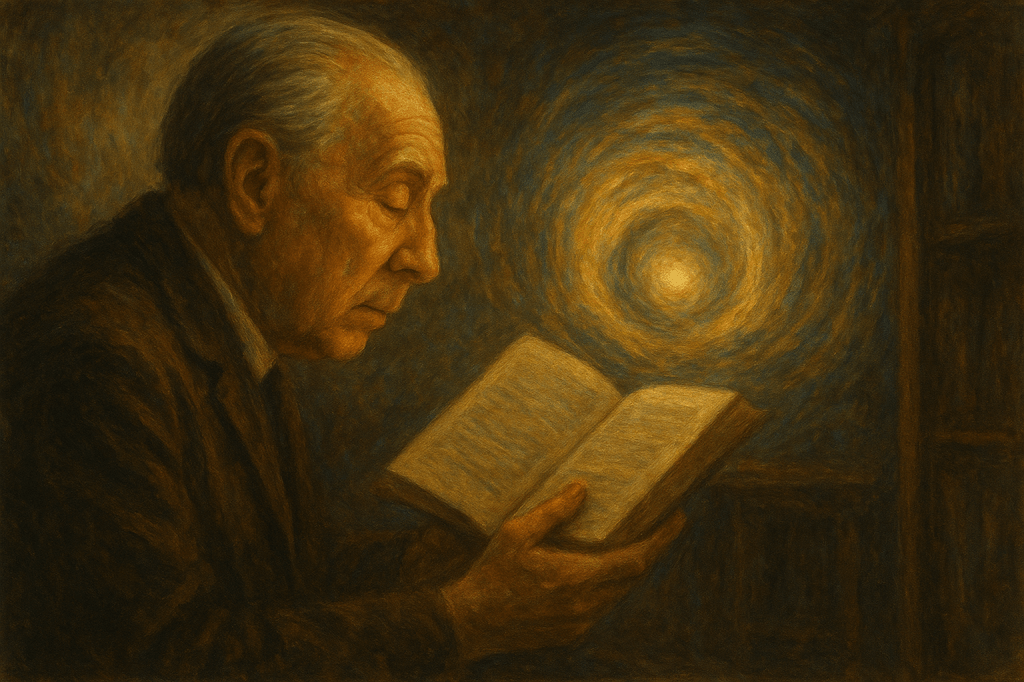

Ochenta años han pasado desde la primera aparición de El Aleph y la intensidad de su fulgor no ha disminuido. Borges nos entrega en este relato un punto minúsculo que contiene todos los lugares del mundo, un resplandor escondido en lo hondo de una casa porteña. Aquel objeto imposible parece hablar, no solo de la totalidad del cosmos, sino de la experiencia secreta que cada lector conoce cuando se inclina sobre un libro. La lectura, como ese punto luminoso, condensa en un espacio diminuto una vastedad que no admite medida. Quien se asoma a sus páginas lleva en la mano un objeto frágil y limitado, pero descubre en su interior la promesa de mundos innumerables y de una intimidad que lo incluye a él mismo.

El descenso al sótano que emprende el narrador reproduce el viaje que realiza quien lee. Primero hay un alejamiento del ruido exterior, una retirada hacia un recinto que parece estrecho y oscuro. Luego, en esa soledad, comienza a desplegarse una visión que no conoce límites. Cada palabra abre la puerta a otras palabras, cada frase invita a otros paisajes, y en ese despliegue no solo se revelan los secretos del texto. También se desnudan las regiones más hondas del propio espíritu. Pensar una obra, interpretarla, comentar un pasaje, es pensarse a uno mismo. Cada reflexión que brota de la mente, cada frase que el entusiasmo arranca de nuestra voz interior, es una forma de mostrarnos. La crítica literaria, aun en su tono más analítico, es siempre una confesión, porque toda comprensión de un texto lleva implícita la exposición de quien lo comprende.

El poema desmesurado que dentro del relato pretende abarcar toda la Tierra es la imagen del deseo que acompaña a todo lector. Leemos para tocar lo infinito, para reunir en una sola mirada lo que el mundo dispersa. Y aunque sabemos que esa empresa está condenada a la imposibilidad, el impulso de totalidad es inseparable de la experiencia de la lectura. En cada página buscamos el universo entero, aun cuando sepamos que ninguna palabra puede contenerlo. De esa tensión entre el anhelo y el fracaso nace la fascinación de los libros. Cada interpretación es un intento de acercarse al absoluto, pero también la aceptación de que el absoluto se nos escapa en el mismo acto de perseguirlo.

Los espacios de la narración refuerzan este viaje interior. La casa silenciosa, el barrio de calles grises, el sótano donde se oculta el Aleph, son más que escenarios. Son figuras de la mente, etapas de un descenso hacia lo más secreto. La lectura repite ese movimiento. Nos llama a bajar hacia una región más honda donde el contorno de las cosas se disuelve y la mirada se multiplica. En el silencio de la página, el mundo exterior se repliega y la conciencia se expande. Cada libro es un sótano que guarda un resplandor. En ese recinto, el lector se encuentra con el universo y, de manera inseparable, consigo mismo.

Esta revelación no se ofrece sin riesgo. Borges escribió en una época en la que las ideologías prometían abarcar el sentido total de la historia. Al mostrarnos un Aleph que deslumbra y a la vez obliga a desconfiar, recuerda que todo acto de lectura es una confrontación. El libro no es un territorio neutro. En él se cruzan fuerzas de poder, memorias en disputa, voces que buscan imponerse. Analizar una obra significa interrogar esas tensiones y, al mismo tiempo, interrogar la forma en que ellas nos han modelado. Cada comentario sobre un texto es una toma de posición frente al mundo y una confesión de la manera en que el mundo habita en nosotros.

La experiencia de leer es luminosa y perturbadora a la vez. Un libro verdadero despierta regiones dormidas, golpea las defensas interiores, obliga a pensar de nuevo. Pero también ofrece un refugio, un amparo para la memoria, un lugar donde el espíritu encuentra continuidad. Quien lee sale transformado de cada encuentro, herido y enriquecido por una verdad que no se puede traducir por completo en palabras. Las frases que intentamos escribir después de una lectura, las ideas que enuncian nuestro asombro, son manifestaciones del espíritu que busca dar forma a lo inefable.

La lectura es, además, una escucha de las profundidades del lenguaje. Cada palabra resuena con ecos de otras épocas, cada imagen convoca tiempos remotos y futuros posibles. En ese tejido de resonancias el lector descubre que su propia biografía se enlaza con la historia secreta de las palabras. Por eso los grandes libros reclaman relecturas. Cada regreso a sus páginas es un descenso renovado al mismo sótano, una nueva tentativa de abarcar la totalidad, un nuevo encuentro con uno mismo. En cada lectura no solo se transforma el sentido del texto, también cambia el lector, que se reconoce distinto bajo la misma luz.

Hay en la lectura un placer que acaricia y un vértigo que sacude. Borges ofrece ambos en El Aleph. Está la delicia de la enumeración infinita, la música de un lenguaje que parece contenerlo todo, y está también el espanto ante lo que desborda toda explicación. La revelación se impone antes de cualquier teoría, como una experiencia que se siente en el cuerpo y en el pensamiento. Cada interpretación posterior, cada análisis que nace del entusiasmo, no es más que el espíritu intentando traducir lo que lo ha transformado.

Ochenta años después de su primera publicación, El Aleph sigue enseñando que leer es contemplar el universo y contemplarse. Cada libro es un punto diminuto donde cabe el mundo entero. Cada palabra que pronunciamos al intentar comprenderlo es una forma de mostrarnos tal como somos. La lectura es el espejo en el que el cosmos se refleja y, con él, nuestra conciencia. Borges nos entrega en ese punto que brilla en la oscuridad una lección que no envejece. Abrir un libro es abrir el infinito y en ese gesto descubrimos que el infinito también nos está leyendo.

Deja un comentario