Por Fabricio Muñoz

La soberanía ha sido uno de los conceptos más persistentes de la modernidad política. Desde el surgimiento del Estado moderno, se la ha concebido como atributo supremo de una entidad territorial, como potestad última para decidir sin injerencias externas, como expresión de una voluntad colectiva condensada en instituciones. Sin embargo, esta definición, aparentemente neutra y jurídica, ha estado siempre atravesada por disputas materiales, por relaciones de poder y por formas específicas de dominación. La soberanía no es un hecho natural, ni un principio eterno, sino una construcción histórica ligada al desarrollo del capitalismo, a la formación de los Estados nacionales y a la necesidad de organizar políticamente un mundo atravesado por la desigualdad.

En su forma más difundida, la soberanía se articula con la idea de nación. Se la presenta como emanación de un sujeto colectivo llamado pueblo, imaginado como unidad cultural, histórica y moral. Esta operación no es inocente. La nación funciona como un dispositivo simbólico que vuelve visible una comunidad, la dota de pasado, de destino y de límites, y en ese mismo gesto produce una identidad compartida. Pero esa identidad no brota espontáneamente de la vida social. Es elaborada, transmitida, institucionalizada. Se aprende en la escuela, se celebra en rituales, se reproduce en los medios, se inscribe en los cuerpos y en los afectos. De este modo, la soberanía aparece como una propiedad casi natural de esa comunidad imaginada, como si el Estado no fuera una forma histórica específica de organización del poder, sino la encarnación necesaria de un nosotros preexistente.

Aquí se abre un primer problema. Cuando la soberanía se apoya en una identidad nacional homogénea, tiende a ocultar las fracturas internas que atraviesan toda sociedad. Las diferencias de clase, de género, de etnia, de posición frente al trabajo y a la riqueza quedan subordinadas a una unidad superior que las integra simbólicamente, sin resolverlas materialmente. El discurso soberanista basado en la nación produce cohesión, pero también produce silencios. Convoca a un pueblo abstracto, mientras desactiva la pregunta por quiénes deciden realmente, quiénes se benefician, quiénes cargan con los costos. La soberanía identitaria opera así como una forma de hegemonía, no solo porque organiza la relación con el exterior, sino porque ordena el interior social, legitimando un determinado modo de dominación.

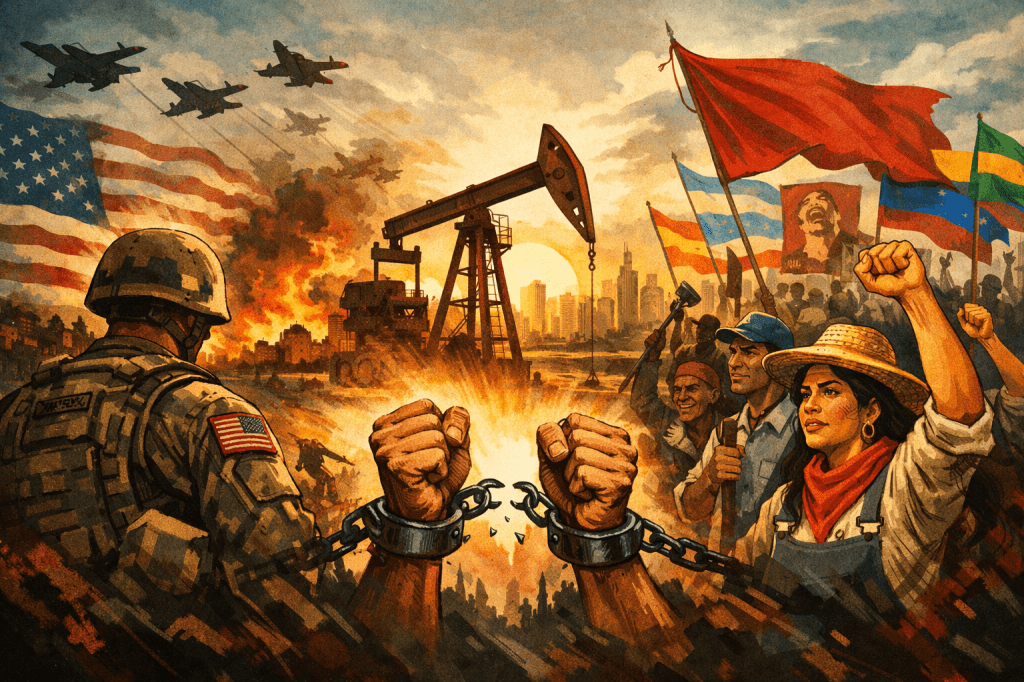

Desde esta perspectiva, la crítica a la soberanía nacional no implica negar las violencias de la intervención imperial ni minimizar la importancia de la autodeterminación de los pueblos. Implica, más bien, desplazar el centro del problema. No se trata solo de qué Estado ejerce soberanía, sino de qué fuerzas sociales la encarnan, a qué intereses sirve, bajo qué relaciones de producción se sostiene. La soberanía, tal como existe en el capitalismo, no es un atributo abstracto del Estado, sino una relación social concreta, atravesada por antagonismos de clase. Incluso allí donde se afirma formalmente la independencia política, las condiciones materiales de existencia de amplias mayorías permanecen determinadas por dinámicas económicas globales, por estructuras de deuda, por regímenes de extracción y por jerarquías internacionales del poder.

El sistema capitalista, entendido como sistema mundial, establece un marco en el que la soberanía se distribuye de manera profundamente desigual. Algunos Estados concentran capacidades reales de decisión económica, militar y financiera, mientras otros gestionan márgenes estrechos de autonomía, condicionados por flujos de capital, por mercados externos y por presiones geopolíticas. En este contexto, la soberanía nacional de los países periféricos aparece como una soberanía limitada, intermitente, constantemente expuesta a mecanismos de subordinación. La intervención directa, el bloqueo económico o la tutela financiera no son anomalías, sino expresiones extremas de una estructura que jerarquiza territorios y poblaciones.

Sin embargo, reducir el problema de la soberanía a la oposición entre Estados fuertes y Estados débiles sería insuficiente. También en el interior de cada formación social la soberanía se ejerce de manera desigual. Las clases dominantes participan activamente en la organización del poder estatal, orientan políticas económicas, definen marcos jurídicos y moldean sentidos comunes. Las clases populares, en cambio, suelen ser interpeladas como depositarias simbólicas de la soberanía, pero raramente como sujetos efectivos de decisión. Se les convoca en nombre de la patria, del pueblo o de la nación, al mismo tiempo que se les expropia la capacidad de determinar las condiciones de su propia vida.

De ahí que una crítica radical de la soberanía no pueda limitarse a denunciar las injerencias externas, sino que deba interrogar las formas internas de dominación que se reproducen bajo la retórica soberanista. La apelación a la identidad nacional puede funcionar, y de hecho ha funcionado históricamente, como un recurso para neutralizar el conflicto social, para subordinar las luchas de clase a proyectos estatales que no cuestionan las bases materiales de la desigualdad. En nombre de la soberanía se han clausurado procesos emancipatorios, se han legitimado autoritarismos, se han pedido sacrificios a los de abajo en beneficio de órdenes que permanecen intactos.

Frente a esta deriva, se vuelve necesario reconstruir el concepto mismo de soberanía. No como propiedad del Estado, ni como esencia de la nación, sino como capacidad social de autodeterminación. Esto implica desplazar el sujeto de la soberanía. Ya no el Estado en abstracto, ya no la nación imaginada como unidad sin fisuras, sino los pueblos en tanto sujetos históricos atravesados por relaciones de clase. La soberanía, en este sentido, no designa simplemente un principio jurídico, sino una práctica colectiva. Remite a la posibilidad real de decidir sobre el trabajo, sobre la riqueza, sobre el territorio, sobre los cuerpos y sobre los tiempos de la vida.

Desde esta perspectiva, la soberanía se inscribe directamente en la lucha de clases. No existe soberanía neutral. Toda forma concreta de soberanía expresa una correlación de fuerzas. O bien reproduce el dominio de quienes controlan los medios de producción, los aparatos estatales y los circuitos globales del capital, o bien se orienta a la emancipación de las clases populares, a la reapropiación social de las condiciones materiales de existencia. Por eso, pensar la soberanía desde abajo no significa idealizar al Estado nacional, sino problematizarlo, disputarlo, desbordarlo cuando sea necesario.

Este desplazamiento conduce inevitablemente a una perspectiva internacionalista. Si las relaciones de explotación y dominación operan a escala global, también deben hacerlo las luchas que buscan transformarlas. La soberanía de las clases populares no puede realizarse dentro de los límites estrechos del Estado nacional, porque esos límites forman parte del dispositivo que fragmenta a los explotados, que los distribuye en mercados de trabajo diferenciados, que los enfrenta simbólicamente bajo banderas y fronteras. La identidad nacional, cuando se absolutiza, tiende a romper la percepción de intereses comunes entre trabajadores y pueblos de distintos territorios, favoreciendo que los antagonismos reales se desplacen hacia el exterior.

El internacionalismo, en este marco, no es un gesto moral ni una abstracción humanista. Es una necesidad histórica. Solo en la articulación transnacional de las luchas populares puede emerger una forma de soberanía que no sea ideológica. Una soberanía que no consista en la defensa de aparatos estatales, sino en la construcción de poderes sociales capaces de disputar el control del trabajo, de la producción, de los recursos y de los saberes. Una soberanía que no se agote en la afirmación identitaria, sino que se despliegue como proceso de emancipación material.

Reconceptualizar la soberanía en estos términos implica, finalmente, invertir su significado dominante. Ya no soberanía como clausura, como frontera, como unidad imaginada que subsume las diferencias. Sino soberanía como apertura conflictiva, como articulación entre pueblos, como práctica histórica de las clases populares en movimiento. Solo así puede dejar de ser una palabra al servicio del orden, para convertirse en un concepto crítico, capaz de nombrar no el poder que se ejerce sobre los pueblos, sino el poder que los pueblos buscan ejercer sobre su propia historia.

Deja un comentario